Zutaten (4-6 Portionen)

1,4 l Gemüsebrühe

500 g Spargel

400 g Spitzkohl

400 g Kartoffeln

350 g Bundmöhren

350 g Kohlrabi

Für das Pesto

100 g frisch geriebener Parmesan

1-2 Bund glatte Petersilie

1 Bund Kerbel

½ Bund Dill

3 EL Olivenöl

Salz, Pfeffer

Zutaten (4-6 Portionen)

1,4 l Gemüsebrühe

500 g Spargel

400 g Spitzkohl

400 g Kartoffeln

350 g Bundmöhren

350 g Kohlrabi

Für das Pesto

100 g frisch geriebener Parmesan

1-2 Bund glatte Petersilie

1 Bund Kerbel

½ Bund Dill

3 EL Olivenöl

Salz, Pfeffer

Zubereitung

Ob die Besonderheiten zutreffen, hängt im Einzelfall von den verwendeten Produkten ab. Bitte informieren Sie sich anhand der dort aufgeführten Inhaltsstoffe.

Oft bleiben beim Kochen Schalen und Abschnitte vom Gemüse übrig, die zum Wegwerfen eigentlich zu schade sind, etwa Zwiebelschalen, Karottenschalen oder –enden, Lauchreste, Petersilienstängel, Stielenden von Pilzen, Kohlrabiblätter usw. Für ein eigenständiges Gericht eignen sie sich meist nicht, aber als Grundlage für eine Gemüsebrühe schon – und das Gemüse wird dabei komplett genutzt.

Dazu beim Kochen einfach zusätzlich einen großen Topf aufstellen, mit Wasser befüllen und die übrig gebliebenen Gemüseabschnitte in den Topf geben. Ungenießbares wie grüne Stellen von der Kartoffelschale oder der Strunk einer Tomate sollten nicht verwendet werden. Die Brühe ca. 1 Std. kochen, bis das Wasser deutlich Farbe und Geschmack annimmt. Zum Schluss kann die Brühe mit verschiedenen Kräutern oder Gewürzen und Salz abgeschmeckt werden. Dann durch ein Sieb gießen, in Gläser abfüllen und kühl stellen oder abkühlen lassen, in Eiswürfelformen geben und einfrieren.

Guten Appetit!

Stärkereiche Teigwaren, Hülsenfrüchte, Fleisch und Knochen können gut gekocht werden. Die Nahrungsmittel werden in reichlich siedender Flüssigkeit gegart. Trotzdem sollte man versuchen, so wenig Wasser wie nötig zu nehmen, damit der Verlust der wasserlöslichen Vitamine und Mineralstoffe möglichst gering ist. Kartoffeln sollen zum Beispiel nur knapp mit Wasser bedeckt sein.

Die Lebensmittel laugen beim Kochen aus, und ihre meist wasserlöslichen Vitamine und Mineralstoffe gehen in die Kochflüssigkeit über. Daher sollte man dieses Garverfahren nicht zum Garen für Gemüse verwenden. Ideal ist es für die Zubereitung von Nudeln oder Pellkartoffeln und für Speisen, bei denen man die Kochflüssigkeit weiter verwendet, zum Beispiel Eintopfe, Suppen, Brühen oder Soßen.

Der Begriff Dill (volkstümlich auch Gurkenkraut genannt) stammt vom altnordischen Wort dilla ab. Dilla bedeutet beruhigend.

Aroma:

Der Geschmack von Dill ist ein bisschen süßlich und erinnert etwas an Kümmel. Dabei schmecken die jungen zarten Dillspitzen am aromatischsten, aber auch die weniger intensiven Früchte werden verwendet.

Herkunft

Dill wird mittlerweile in allen Erdteilen angebaut, stammt aber ursprünglich aus Asien.

Bereits die Ägypter legten ihren Pharaonen Dill mit ins Grab. Wilhelm der Eroberer führte ihn im 11. Jahrhundert in Europas Küchen ein.

Ernte

Man sollte Dill am besten frisch verwenden. Seine Erntezeit beginnt im Mai und endet im September. Außerhalb der Entezeit ist es sinnvoll, auf tiefgekühlten Dill zurückzugreifen, da das getrocknete Kraut viel von seinem Aroma verloren hat.

Verwendung

Die Stängel können mitgegart werden, während die zarten Dillspitzen bzw. die Blätter in der Regel nicht mitgekocht, sondern erst kurz vor dem Servieren unter die Speisen gemischt werden sollten. Die Dolden (Blüte) werden zum Einlegen von Gurken oder bei der Herstellung von Kräuteressig verwendet. Dill harmoniert besonders gut mit Gurken, sparsam verwendet auch mit Schalotten, Petersilie und Senf. Dill wird außerdem gerne zum Verfeinern von Butter, Mayonnaise, Quark, in Salaten oder auch als Pestogrundlage verwendet.

Gesundheit

Dill ist appetitanregend, lindert Verdauungsstörungen, ist krampflösend und wird besonders wegen seiner nervenberuhigenden (schlafförderenden) Wirkung geschätzt.

Vorkommen

Während Kerbel ursprünglich aus Südeuropa stammt, kann man ihn heute in ganz Europa, Asien und in den USA finden.

Ernte

Kerbel wird am besten kurz vor der Blüte geerntet. Man kann das Kraut problemlos mehrmals nachsäen, so dass man es von Mai bis November frisch im Garten ernten kann.

Aroma

Der zart-süßliche Geschmack von Kerbel erinnert ein wenig an den Geschmack von Fenchel und Anis.

Verwendung

Kerbel sollte nur frisch verwendet werden, da er getrocknet an den Geschmack von Heu erinnert. Er ist sehr hitzeempfindlich und sollte daher nicht mit gegart werden, sondern immer erst kurz vorm Servieren unter die Speisen gemischt werden. Kerbel verfeinert Saucen und Suppen, Eier-, Geflügel- und Kalbfleischgerichte. Gerne wird Kerbel auch in Kräuterbutter und Kräuterquark verarbeitet. Besonders lecker schmeckt Kerbel kombiniert mit Safran, Estragon und Petersilie.

Gesundheit

Kerbel gilt als das ideale Frühjahrskraut, da es den Stoffwechsel anregt, das Blut reinigt und entschlackend wirkt.

Ursprünglich kommt die Petersilie aus dem südöstlichen Mittelmeergebiet. Sie ist bei uns die Nummer eins unter den gängigen Küchenkräutern, was sie ihrem angenehmen Geschmack und ihren dekorativen Eigenschaften zu verdanken hat. Petersilie findet auch in der kleinsten Küche in einem Blumentopf auf der Fensterbank Platz. Ebenso wie Schnittlauch, Thymian oder Rosmarin gefällt der Petersilie das milde Klima in der Küche sehr.

Aroma

Petersilie hat einen frischen, leicht süßlichen Geschmack, bei der glatten Petersilie ist er noch etwas ausgeprägter.

Ernte

Petersilie kann man das ganze Jahr über frisch in Supermärkten oder Gemüseläden bekommen. Bei uns beginnt die Ernte meist im Juni und dauert bis Ende Oktober, je nachdem, wann der erste Frost kommt.

Verwendung

Petersilie wird bei uns frisch oder getrocknet sehr vielfältig in der Küche verwendet, so gehört sie z.B. in den klassischen Semmelknödel und darf auch in Pilzgerichten nicht fehlen. Durch ihren milden Geschmack harmoniert die Petersilie mit fast allen anderen Küchenkräutern.

Wer Petersilie für einige Tage aufbewahren möchte, sollte sie am besten in einen mit Wasser ausgespülten Gefrierbeutel legen und in den Kühlschrank legen.

Gesundheit

Petersilie hat einen sehr hohen Provitamin A-Gehalt, ist reich an Vitamin C, B1 und B2, sowie an dem Mineralstoff Kalzium. Sie wirkt verdauungsfördernd, regt den Appetit und die Nierentätigkeit an.

Die Kartoffel gehört zu den Nachtschattengewächsen und hat zu Unrecht den Ruf eines „Dickmachers“. Sie besteht zu 80% aus Wasser und enthält fast kein Fett. Dafür liefert sie aber Kalium, Ballaststoffe und die wichtigen Vitamine B1, B6 und C, und sie fördert die Verdauung.

Sorten und Kocheigenschaften der Kartoffel

Es gibt weltweit über 5000 kultivierte Kartoffelsorten, allerdings sind in Deutschland nur wenige Sorten zugelassen. Für ein leckeres Ergebnis ist die Sorte wichtig, denn jede Sorte hat einen typischen Geschmack und bestimmte Kocheigenschaften:

Kartoffeln richtig zubereiten

Kartoffeln am besten immer mit Schale kochen, anschließend abschrecken und erst dann pellen. So bleiben die wertvollen Nährstoffe erhalten.

Richtige Lagerung

Im Frühling, wenn die Tage endlich wieder länger werden und die Sonnenstrahlen auf der Haut zu spüren sind, stecken auch im Garten die ersten Pflanzen ihre Köpfe aus der Erde. Damit die Pflanzen genügend Licht bekommen, sollte der Boden – wo es nötig ist – von altem Laub und Zweigen befreit werden. Aber möglichst nicht überall, denn auch viele Tiere erwachen allmählich aus ihrem Winterschlaf und haben Hunger. Damit sie Insekten als Nahrung finden, sollte etwas Laub im Garten bleiben, z. B. ein kleiner Blätterhaufen in einer Ecke des Gartens. Wenn man auf diesen Haufen noch Zweige und Steine legt, kann man im Sommer sogar beobachten, wie viele andere Tiere diesen Haufen dankbar als neue Wohnung annehmen.

Sind alle Beete schön sauber, beginnt für den kleinen Gärtner das Pflanzen und Säen. Damit die Pflanzen besser wachsen, sollte in den Boden etwas Kompost oder Hornspäne eingearbeitet werden.

Urbane Landwirtschaft

In den Slums der Entwicklungsländer pflanzen Menschen zur Ernährung ihrer Familien Nahrungsmittel häufig in Industrieabfällen wie alten Autoreifen oder Kanistern. Meist tun sie dies mit überraschend gutem Erfolg und hohem Ertrag.

Zum Glück braucht das hierzulande niemand zu tun, und trotzdem zieht die urbane Landwirtschaft auch in den Städten der Industrienationen ein, weil sich das Bewusstsein für den eigenen Anbau von Lebensmitteln verändert hat.

Und diese Art der Kleinstlandwirtschaft kann KITA-Kindern nachvollziehbar machen, wie unsere Nahrung entsteht. Deshalb haben wir uns ein Pflanzbeet für KITAs ausgedacht, das sehr leicht nachgebaut und zum Beispiel zum Bepflanzen mit Kartoffeln eingesetzt werden kann – aber nicht nur …

Die Kartoffelkiste

Für Kinder (und Erwachsene) gehört es zu den schönsten Erfahrungen, einmal selbst Kartoffeln zu ernten. Doch dazu muss man sie vorher auch anbauen, und das braucht normalerweise Platz, der nicht überall vorhanden ist. Mit der Kartoffelkiste ist es aber auch auf kleinem Raum möglich, richtig viele Kartoffeln zu ernten, weil sie in die Höhe wachsen.

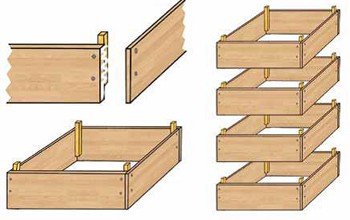

Die Kartoffelkiste besteht aus mehreren gleichen Holzrahmen, die übereinander gestapelt werden. Der Bau dieser Rahmen ist sehr einfach und sollte – nach der unten stehenden Anleitung – auch schon zusammen mit den Kindern gemacht werden. Weil die Kisten aus Holz sind, werden sie nicht ewig halten. Später können andere Kinder sich wieder ihre eigenen Kisten basteln oder an derselben Stelle ein anderes Projekt bauen.

Wenn die Rahmen gebaut sind, braucht man ein paar Kartoffeln, die schon Keime von 1 bis 3 cm gebildet haben. Wenn keiner gekeimte Kartoffeln hat, legt man einige Knollen auf ein Fensterbrett und wartet, bis sie austreiben.

Wenn die Keime lang genug sind, kann es losgehen. Der erste Rahmen wird in den Garten gelegt und mit etwas Mutterboden oder Komposterde gefüllt (Kartoffeln mögen es sandig). Dann werden die Kartoffeln in die Erde gepflanzt und jeden zweiten Tag gegossen. Nach einiger Zeit kommt das Kraut zum Vorschein. Wenn es etwa 10 cm hoch ist, kann der zweite Rahmen auf den ersten gesteckt werden. Dann wird er mit Erde aufgefüllt, das Kraut ist (fast) nicht mehr zu sehen. Das Beet muss jetzt weiter regelmäßig gegossen werden. Wenn das Kraut wieder einige Zentimeter zum Vorschein kommt, wird der nächste Rahmen aufgestapelt und mit Erde gefüllt. So kann man auch mit den anderen Rahmen weiter machen. Ist man beim letzten angekommen (bei uns ist es der vierte), lässt man die Pflanzen wachsen, bis sie blühen. Sie werden weiter gegossen, bis sie verblüht sind.

Frühe Kartoffelsorten kann man ernten, wenn die Blüten welk sind, späte Sorten, wenn das ganze Kraut verwelkt ist. Dazu nimmt man Schicht für Schicht die Rahmen wieder herunter und erntet die Kartoffeln aus der Erde.

Das Pflanzbeet

Es besteht wie die Kartoffelkiste aus mehreren Rahmen die hierfür übereinander gestapelt oder einzeln nebeneinander aufgestellt werden können.

Für ein erhöhtes Beet werden je nach Bedarf mehrere Elemente gestapelt und mit Mutterboden gefüllt. So können die Pflanzen für Kinder auf optimaler Arbeitshöhe sein, und es besteht zugleich keine Gefahr, dass jemand ins Beet tritt.

Mit einer transparenten Folie bespannt kann es als Frühbeet genutzt werden.

Nebeneinander oder verteilt aufgestellt können viele unterschiedliche Nutzpflanzen gezogen werden. Soll die unterste Etage im weichen Boden festgehakt werden, einfach umdrehen und fest eindrücken. Dann müssen auch die weiteren Etagen umgedreht werden.

Das Pflanzbeet sollte nicht zu groß sein, denn ein Beet mit den Außenmaßen 40x40cm hat schon ein Nettovolumen von knapp 20 Litern, und so viel Erde muss erst einmal besorgt sein.

Die Bauanleitung

Sinnvollerweise nimmt man möglichst beständiges Material. Sonderangebote mit Brettern einheimischer Hölzer gibt es im Baumarkt häufig. Wir haben Terrassendielen aus Robinie verwendet. Die Bretter kann man sich im Handel schon auf die passende Länge zuschneiden lassen, wobei auf möglichst wenig Verschnitt zu achten ist.

Material

Vorgehensweise

Die Kanthölzer werden an einer Seite mit Leim bestrichen, mit dieser Seite auf die Dielen gelegt und angeschraubt. Am einfachsten benutzt man eines der Kanthölzer, um den Abstand zur Brettkante immer gleich zu machen. Dann wird die andere Seite der Kanthölzer mit Leim bestrichen und die Pflanzbeet- Rahmen werden zusammengeschraubt. Fertig! Jetzt wird der Rahmen auf den Boden gelegt, mit Erde befüllt und bepflanzt. Dann kann eine weitere Etage aufgesetzt werden.

Autoreifen sind ungesund!

In vielen Kindergärten werden alte Autoreifen nicht nur als Spielgeräte, sondern auch zum Anlegen von Beeten benutzt. Autoreifen enthalten verschiedene gesundheitsschädliche Stoffe und sind dafür ungeeignet. Auch das Umweltbundesamt rät von der Nutzung von Autoreifen und -schläuchen als Spielgerät ab. Wer die Kartoffelkiste nicht selbst bauen will, kann stattdessen steckbare Kompostsilos aus dem Baumarkt verwenden.

Die Urform unserer Kartoffel stammt aus den Hochanden von Peru, Chile und Bolivien und wurde dort schon vor Jahrtausenden als Nahrungsmittel verwendet. Ihre Ausbreitung in Europa begann ca. im 16. Jahrhundert und die Kartoffel wurde eine geschätzte Frucht, da sie sich als besonders robust und nahrhaft erwiesen hat.

In Preußen sorgte Friedrich der Große ca. 1740 dafür, dass die Bauern Kartoffeln anbauten. Anfangs waren die Bauern nicht sehr überzeugt, denn schon damals galt: Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht. Also versuchte es Friedrich mit einer List: Er ließ ein Kartoffelfeld von seinen Soldaten bewachen, befahl ihnen aber, nicht einzuschreiten, wenn die Bauern versuchen sollten, von den Pflanzen zu stehlen.

Die Bauern waren in der Tat sehr beeindruckt, dass der König seine Kartoffeln bewachen ließ – diese Frucht musste wohl besonders wertvoll sein. So nahmen sie tatsächlich Kartoffeln vom Feld des Königs, probierten sie und begannen schließlich, sie auch selber anzubauen. So verbreitete sich die Kartoffel hier sehr schnell. Noch heute legen Menschen als Dank Kartoffeln auf das Grab von Friedrich dem Großen im Schlosspark von Sanssouci.